AM-FM Dal bianco e nero ai colori

Chi trent’anni fa avesse acceso la sua radio non avrebbe certo avuto l’imbarazzo della scelta; ruotando la manopola avrebbe attraversato vasti spazi di etere vuoto, avrebbe annaspato nel silenzio mentre si spostava fra le tre, quattro fonti sonore rappresentate dalle stazioni RAI e, se era fortunato e solo in alcune zone dell’Italia, da Radio Montecarlo.

Un breve viaggio in un Paese radiofonico che condannava l’orecchio all’imperfezione, ai fruscii e alla piattezza delle onde medie. Era tutto un altro continente la radio e, se vogliamo proprio fare un paragone, era ancora l’era della radio in bianco e nero.

All’inizio degli anni Sessanta le nuove generazioni cominciano ad attrezzarsi: per la prima volta i giovani possono spendere e tra gli acquisti principali ci sono libri e dischi, le paghette vanno via per ballare e per il juke-box. Cresce la voglia di musica e l’isteria che nel 1965 accompagna il concerto dei Beatles al Vigorelli di Milano la dice lunga.

Ma questa musica, sulla radio di Stato, è difficile trovarla. Nella seconda metà degli anni Sessanta appaiono all’orizzonte alcune novità. Si diffondono i racconti di fantomatiche radio pirata, portati in Italia dai privilegiati reduci dei primi, mitici, viaggi nella swinging London dei Rolling Stones, dei Beatles e di Carnaby Street; i più scafati, in crisi d’astinenza per la mancanza di novità musicali, affrontano l’avventuroso tentativo di premere qualche pulsante in più della propria radio per scandagliare l’imperscrutabile fruscio: obbiettivo, la musica.

Ecco che, preferibilmente nelle ore notturne e appartate, le orecchie cominciano ad abituarsi a quello stile inconsueto e a quella musica proibita che valica le Alpi a cavallo delle emissioni di Radio Luxembourg. Un prodotto da esportazione che diffonde le stesse note delle radio pirata che dal mare inondano di musica proibita le coste della Gran Bretagna e dell’Olanda.

Prodotto da esportazione è, a partire dal 1966, anche Radio Montecarlo, colonna sonora delle onde estive che lambiscono la costa tirrenica: quando i mangiadischi riposano dalle indigestioni di 45 giri, i transistor si sintonizzano sulla vacanza e sulla voglia di sorridere delle voci monegasche: Herbert Pagani, Robertino Arnaldi.

Una radio senza fine e finalità, fatta così, per gioco… per divertirsi! Anche la RAI viene investita dal vento di rinnovamento che, prima oltrefrontiera e poi entro i nostri confini, agita il mondo giovanile; anche se attutiti arrivano gli echi, sempre più forti, della contestazione. Sugli striscioni portati in piazza dagli studenti del Maggio parigino c’è scritto: “Attenzione, la radio mente!”.

La radio, come gli altri media, è considerata solo un altoparlante del potere! Negli studi di via Asiago a Roma si affaccia una nuova generazione di conduttori, e sulle onde di Stato si alza Bandiera Gialla, programma che prende il nome da una famosa canzone di Gianni Pettenati: siamo nel 1965.

Nel linguaggio marinaro bandiera gialla indica appestati a bordo e Luciano Rispoli, responsabile di struttura, mette al timone della trasmissione un duo che farà molta strada: Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Impegnati a superare l’attenta vigilanza dei controllori della musica RAI, i nostri si muovono a fatica tra le maglie della censura; consultano il quadernetto dei titoli proibiti e cercano di aggirare le condanne alla segregazione inflitte dai maestri di musica a Mina, ai Beatles e agli altri gruppi e cantanti alternativi. Altra riserva indiana di musica eversiva è Per voi giovani, che nasce nel 1966.

Ma è con Alto Gradimento, sempre condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, che si raggiungono i massimi livelli di creatività possibili in RAI. Un programma cult che durerà fino al 1982 e sarà fonte d’ispirazione per le radio private. Non solo, c’è anche Chiamate Roma 3131 con gli ascoltatori che per la prima volta, grazie al telefono, entrano decisamente in radio; ci sono Hit Parade, Buona Domenica e Gran Varietà. Sotto la guida di Leone Piccioni, direttore centrale per la radio, negli studi della RAI sono al lavoro oltre ad Arbore e Boncompagni, Franco Moccagatta e Maurizio Costanzo.

Gira aria nuova, il linguaggio passa da quello scritto degli annunciatori a quello parlato dei conduttori, ma il tentativo di adeguare la radio di Stato alle mutate esigenze dell’ascoltatore dura poco: arriva la televisione, che nel 1965 è già nelle case di metà delle famiglie italiane. La radio si avvia rapidamente verso l’oblio. La riforma del 1975, le successive rivoluzioni repentine ai vertici dell’azienda dettate dalla lottizzazione partitica, impediscono ogni serio tentativo di rinnovamento. Suona musica nuova invece Radio Montecarlo, che può approfittare delle esperienze più aperte del mondo radiofonico francese. Arriva ai microfoni una nuova generazione di giovani conduttori: Awanagana, Federico l’Olandese Volante, Luisella Berrino.

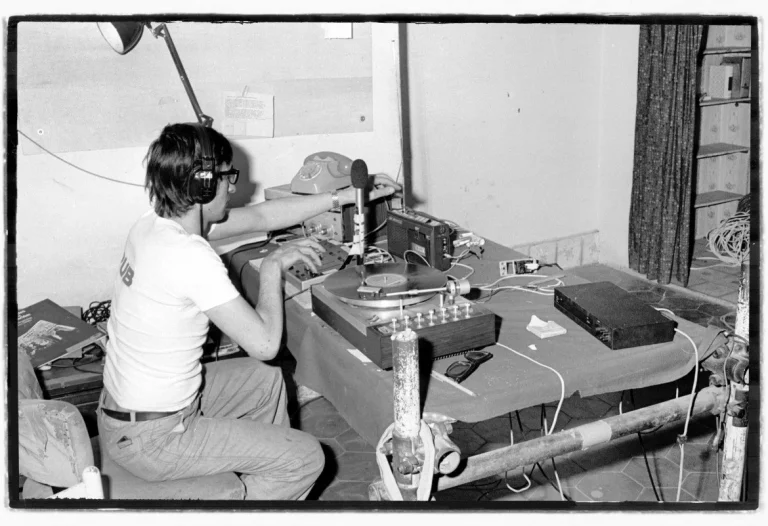

La radio del Principato rafforza il suo posto al sole in quello che, ancora per poco, è il deserto dell’etere: all’orizzonte infatti già si intravedono tante piccole antenne. Le radio private cominciano a trasmettere negli ultimi mesi del 1974 procedendo lungo la strada aperta da alcune esperienze di trasmissione televisiva via cavo (Telebiella) con cui la legge ha già regolato i conti. A chi vada cronologicamente la palma del debutto forse non si saprà mai: nel novembre di quell’anno, riportano le cronache, Radio Bologna irradia sperimentalmente da una roulotte parcheggiata sulle colline sovrastanti il capoluogo emiliano. Prove di trasmissione nello stesso periodo anche per Radio Valle Camonica, mentre Radio Parma sostiene di aver acceso il segnale il 1 ° gennaio del 1975. La prima vera radio non sperimentale e dichiaratamente commerciale nasce il 10 marzo del 1975 ed è Radio Milano International.

Nel corso dell’anno tra giochi a rimpiattino con la polizia, sequestri e dissequestri di impianti e sentenze pretorili, lo stivale si popola di altre 150 radio, cui la Corte Costituzionale concede piena cittadinanza l’anno dopo. È il 28 luglio del 1976 quando cade il monopolio della radio di Stato per le trasmissioni locali. All’origine della fioritura delle radio private tanti stimoli diversi: l’affermazione dell’identità locale, la necessità di cercare sempre più consensi da parte dell’attivismo politico giovanile, l’aumentata richiesta di libera espressione di opinioni ed energie vitali. Le radio private scelgono di trasmettere sulla banda FM, modulazione di frequenza, innanzitutto perché è completamente libera, poi perché la qualità della musica trasmessa viene valorizzata rispetto all’emissione in AM, modulazione di ampiezza (quella della RAI), ma soprattutto perché ci si deve fare sentire solo in una zona circoscritta e la spesa per i trasmettitori è alla portata delle tasche di molti.

Per gli ascoltatori la nascita delle radio private è la scoperta di un nuovo continente, è la scoperta dell’America: s’inizia un viaggio verso sperimentazioni sonore e nuovi lidi musicali caratterizzati da una grande (e a volte smodata) vitalità espressiva, in piena libertà sia di parola che di suono. Un po’ per volta i tasti AM delle radio vengono dimenticati, mentre l’FM chiede ricevitori più potenti e la radiolina di plastica a transistor diventa insufficiente per accogliere degnamente le nuove sonorità: arriva lo stereo e comincia la manna per l’industria del suono, hi-fi, dischi, giradischi e registratori. Se i primi impianti sono tutti residuati bellici, di lì a poco, kilowatt dopo kilowatt, la necessità di alzare il volume per farsi sentire nella congestionata folla delle radio farà la fortuna dei venditori di trasmettitori. L’etere si riempie e la banda di sintonia riserva ogni giorno nuove sorprese: alberi più o meno robusti cominciano a infoltire quella che, in un Paese dove non si conoscono divieti e si fa a meno delle regole, viene subito chiamata “giungla”.

Lo sviluppo è impetuoso e nel giro di pochi anni l’Italia diventa, dopo gli Stati Uniti, il Paese nel mondo con la più alta densità di emittenti in rapporto alla popolazione: dieci anni fa erano 4.200 e ancora fino a 5 anni fa l’Italia contava 2.500 stazioni radio, contro le 1.621 della Francia, le 902 della Spagna, le 145 del Regno Unito. All’inizio, tutte erano uguali nella loro varietà. Nell’etere milanese, che svolge una funzione pilota, c’è di tutto: si va dalla radio come Milano International che, ricalcando i modelli americani, si alimenta dei più aggiornati suoni d’Oltreoceano, alla radio come Studio 105, che non è solo musica e ritmo fisico ma anche fonte di divertimento e punto d’incontro. C’è la radio che fa riferimento a comunità locali e che in parte ricalca lo stile RAI come Novaradio, e quella che trasmette da sopra il negozio per fare pubblicità ai prodotti in vetrina, come Radio Peter Flowers. Infine la radio figlia del momento politico di allora come Radio Popolare, che coniuga una proposta di controinformazione prima alternativa che locale, con l’obbiettivo di dare voce a chi non ha la possibilità di farsi sentire.

Le radio crescono in maniera disordinata e il privato irrompe nelle case di tutti, una telefonata dopo l’altra, in diretta, nella più piena libertà espressiva, fino al caso estremo di Radio Alice di Bologna: tutto in onda, senza censure e mediazioni. La radio privata preferita, quella che si ascolta 24 ore su 24, entra a far parte dello stile di vita, diventa fra le tribù giovanili un elemento di identificazione, come la macchina o il vestito.

È una radio che non pretende per sé sempre e costantemente tutta l’attenzione, ma si accontenta di essere d’accompagnamento: riduce ancora le sue dimensioni, sparisce dal posto fisso in salotto o in camera, si moltiplica, diventa mobile e segue dappertutto l’ascoltatore. Passato questo straordinario momento di liberazione creativa, all’annunciarsi degli anni Ottanta il mercato pubblicitario, che deve garantire la sopravvivenza delle radio, ma le cui risorse sono già asfittiche, presenta i suoi conti: la televisione privata è cresciuta più velocemente e quasi tutti i soldi hanno preso la strada del piccolo schermo.

Le radio diventano differenti l’una dall’altra: alcune, visto che con la pubblicità si può guadagnare, abbracciano con più convinzione di altre il discorso commerciale, abbandonano la dimensione locale e la gestione dilettantistica per avviarsi rapidamente a quella imprenditoriale. Assenti i grandi interessi dell’editoria, già indirizzati verso il business televisivo, sono imprenditori ruspanti che si devono inventare una strategia e, conti alla mano, puntano sulla musica, mantenendo dell’era pionieristica alcuni elementi base: l’uso della diretta, il rapporto stretto con l’ascoltatore, la libertà creativa. Radio Studio 105 diventa Rete 105 e le voci di Alex Peroni, Loredana Rancati, Max Venegoni, Gianni Riso a poco a poco raggiungono tutta Italia: è il primo network. Tutto viaggia sulle note della disco music, del rock e del reggae, e poi della new wave e della dance, con scarsa considerazione per la deludente produzione musicale nazionale.

Nella seconda metà degli anni Ottanta 105 viene seguita a ruota da Radio Dee Jay, che Claudio Cecchetto avvia trasmettendo unicamente musica; quello che all’inizio è soltanto un marchio viene in seguito riempito con le voci. Sono anni in cui cresce il giro d’affari musicale complessivo legato alla musica: boom dei concerti, delle vendite dei dischi, della discoteca. Cambia anche il modo di seguire la radio, la si ascolta di più in movimento, con il walkman o l’autoradio. Lentamente, un po’ per i miglioramenti tecnici un po’ per le faticose battaglie legali riguardanti l’utilizzo delle frequenze, gli ascoltatori riescono a orientarsi meglio nella giungla delle emissioni, riuscendo con più successo a mantenere la sintonia di una determinata stazione.

L’ascolto, documentato da indagini ritenute sempre più affidabili, cresce quantitativamente e qualitativamente e con esso l’interesse delle case discografiche e degli inserzionisti pubblicitari. É il momento della piena affermazione dei network, delle radio private nazionali. Nel 1984 Claudio Cecchetto porta in televisione i conduttori di Radio Dee Jay: prima Gerry Scotti, poi Linus, Jovanotti e Amadeus e, grazie anche ai vantaggi offerti dalla promozione del piccolo schermo, strappa dopo otto anni il primato d’ascolto a Rete 105 e lo consolida schierando nella sua squadra autentici fuoriclasse come Albertino, un mito del mondo giovanile.

Alla fine degli anni Ottanta si materializzano sulla scena altri network che diventeranno protagonisti di primo piano: si compie, radiofonicamente parlando, l’unità d’Italia. Non sono più solo gli abitanti di Napoli o di Roma ad ascoltare radio che trasmettono da Milano: risalendo lungo lo stivale si fanno largo Radio Dimensione Suono, che dalla Capitale si espande prima verso il Sud e poi a nord, e Radio Kiss Kiss, che usa come trampolino per il network l’incontrastato primato d’ascolto in Campania. Ad Arcene, nei pressi di Bergamo, RTL 102.5 cresce con enorme rapidità sul presupposto vincente della facilità d’ascolto: si riceve sulla stessa frequenza in tutta Italia.

Radio Italia Solo Musica Italiana cavalca la reazione a un gusto musicale che nelle radio private è stato sempre troppo esterofilo e colleziona successi dopo successi puntando sulla valorizzazione della musica nostrana: non resterà sola a lungo, altre emittenti la imiteranno. Risorge anche Radio Montecarlo, che ora è quella del Fausto Terenzi Show e della musica new age. Sul fronte RAI tutto tace e i risultati di Stereo Uno e Stereo Due sono deludenti: in breve tempo gli ascolti delle private superano quelli delle reti radiofoniche di Stato che dal 1986 vengono progressivamente distanziate.